二零二二年十二月二十七日 大地龟裂

我昨晚睡觉时,脚背直到脚趾冰凉。今早醒来,盯着天花板上清晨的游光,细细揣摩了好一会儿脸颊的温度。良久,翻身拿起昨晚就放在床头的体温计。37.5°C。

发烧了。我慢慢地缩回被窝里,咂巴着这个久违到有些新奇的事实。闭上眼,我 感觉皮肤下有一千万个跳动的心脏。

半梦半醒间,我不再用思想做梦;梦是一树灼热的果实从颅顶破土而出,疼痛在 颧骨处开花。前两个月我总在家里与自己玩耍,早就忘了我还有一具身体。现在它带着原始的力量反噬过来,我反而有些欣喜。

二零二二年十二月二十八日 冬天的树根更加坚硬

我与身体坠入一场初中生的恋爱,新鲜感没过一晚便残存无几。凌晨三点钟,我被痛醒。身体不断地宣告着它的存在,我知道它在报复我对它长久以来的忽略。血液抵住颅骨与皮肤,就快要把我挤出身体,好痛。

我想象我是水杉的树根,坚实地扎进泥土中一动不动。感官恼人的灵敏,思维又如溺水般凝滞。

睡吧,睡吧,树根无需思考,只要基本的生命体征就好。

二零二二年十二月二十九日 没有光的地方长不出藤蔓

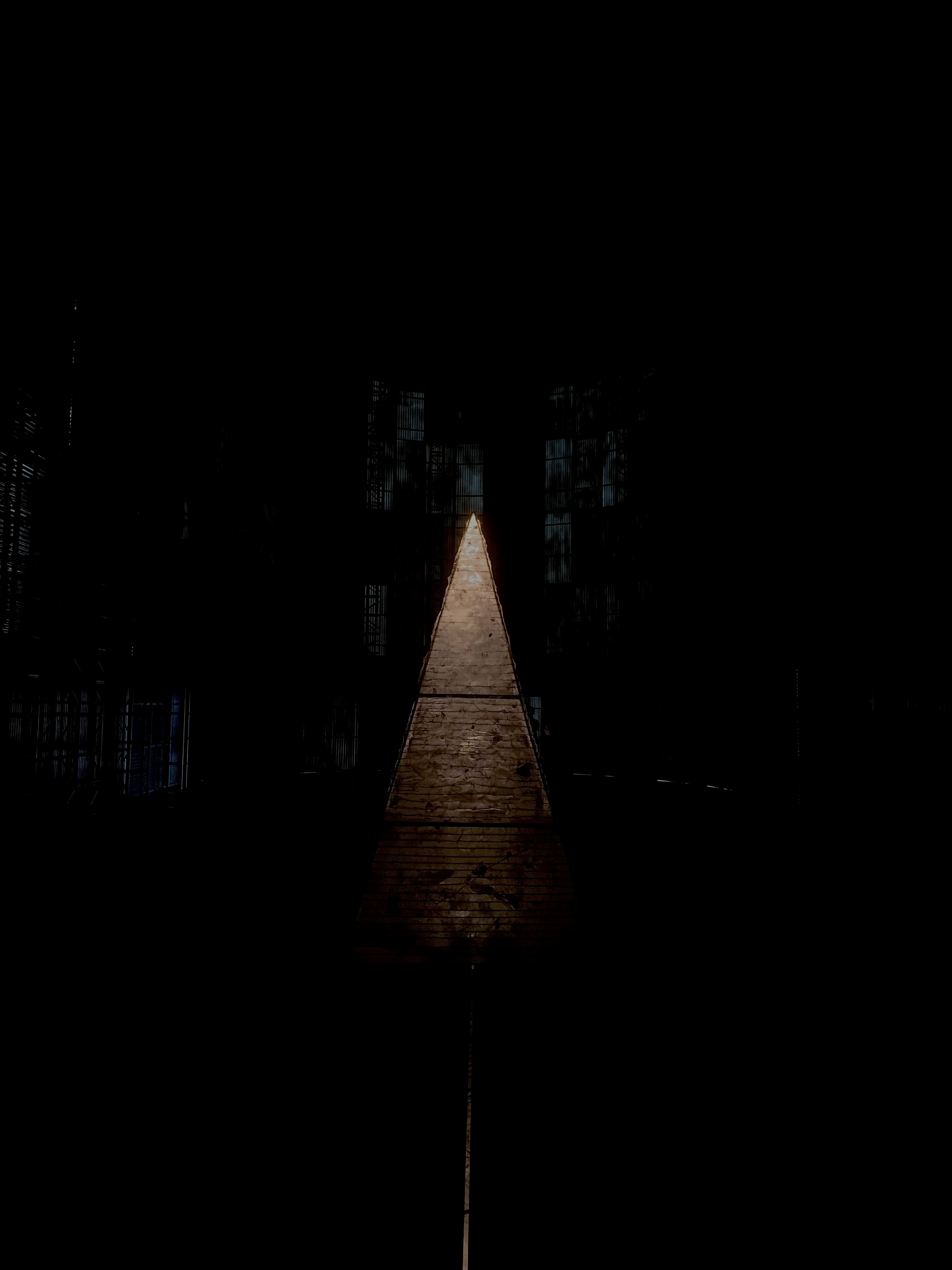

昨天我和身体较劲了一整天;今早起来感觉好些了。阴冷的空气,躁郁的室内, 我只好百无聊赖地调出寺山修司的片子来看:《抛掉书本上街去》。看到英明配着激昂的摇滚乐追赶他的梦想,我突然感到一阵暴露的恐慌,几乎是惊慌失措地把窗帘拉上。暗下来的环境令人不安地让我感到归属。

我在人为制造出来的下午的晚上,像盯梢猎物一般盯着自己。影子、刮痕、指纹, 原来这房间充满了我自己!(这让我感到恶心)警报声在我脑中大作:我在给自己演木偶戏。

接下来的四五个小时像梦一样过去。

后来,我想起电影里的女孩,便跳起舞来。咚哒哒、咚哒哒。门,课桌,窗帘,床。 咚哒哒,咚哒哒。床,窗帘,课桌,门。窗帘透进一条光,我死盯着它不放,它与我的舞蹈格格不入。不知怎么了,天花板开始下沉,房间突然变得好逼仄。牙齿咬破了嘴唇,流出血来,喉咙里呼噜呼噜,大抵是感冒还没好。

洗澡的时候我才发现,房间还是一般大,是身体肿胀起来了,粗大的身躯和手臂快要撑破整面镜子。我害怕。

二零二二年十二月三十日 脓包中流出新芽

昨晚发生了什么?一觉醒来,房间已经快塞不下我的身体。

右腿从床尾延伸出去,左臂堆积在沙发之中,头顶着天花板,我只得歪着脖子坐下。 我很早便醒了,却没法转过身子来。看不到钟,时间停止流逝。我盯着窗帘间的缝隙, 等它从一片漆黑又变成那恼人的一条光。而身体还在膨胀。粗长的毛发和青紫的皮肤让我感到恶心,我用指甲在皮肤上掐出红印,抓出红痕,想要将这陌生的肢体拍打出去。 真是该死,这房间里令人作呕地充满了我自己。

在光又要消失的时候,我突然想起自己第一次来月经时的记忆。也是在这么闭塞幽暗的厕所里,腿间是一滩黏滑的暗红色,陌生得像外星生物。厕所窗外,嫩绿色的新芽闪着灿黄的光。妈妈说,你是个大姑娘了。

二零二二年十二月三十一日 完

一年的最后一天。

整个房间被我塞得满满当当。我蜷着腿,弯着腰,头顶着天花板,脚抵着门。

等,等了很久,没等到什么结束,也没等到新的开始。我是蛰居在洞穴里的庞然巨物,嗓子里呼噜呼噜的野兽。我舔食着一块巧克力,用委屈和憎恨取悦自己。

(说起来,电影里的少女也是这样多愁善感,我不免想象自己也像她那样多愁善 感得很可爱。)

我最终去吞了两片白加黑的夜片,把它们想象成我的安乐死。但是被骗了,被骗了!一口咬下去,黑色的居然只是一层漆!苦得我哭出声来,晕过去了整整两个小时。

在冬天虚无的平淡的焦灼里烟花响了。新的一年到来了。